AIを使ったプログラミング

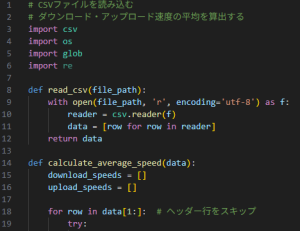

この回から、AIを使ったプログラミングについて、実践形式でワークショップを開きました。

そもそも、

”総務省が今年の「情報通信白書」を公表しました。そのなかで、日本の「生成AI活用の後れ」を指摘しています。”

という記事を読んで、触発されたのがきっかけです。(FNNオンラインの記事でしたが、すでにリンクは切れています)

ソフト開発者としてAIの利用といえば、プログラミングなので、テーマを決めてAIに教えを請いながら組んでみようという事でスタートしました。

20250725_定例会_AIプログラミングワークショップを終わっての、メンバーの状況です。

状況A:datetime型で時間を設定しようとするとエラー

→解決策を問い合わせしても、別な解決策でエラーが発生するループ

状況B:音声ファイルを再生しようとしたが、ライブラリがうまく呼べなかった

→AIが書いたコードをAIにレビューさせたら、このコードは正しくないと言ってくる。。。

状況C:ハルシネーションが発生するので、質問のプロンプトを修正

→解決できず繰り返し(ハルシネーション=AIが事実に基づかない情報を生成する現象)

<以下、同様な状況>

皆さん、AIの指示だけに従って作業をすると、ゴールにたどり着けませんでした。

以下、メンバーの感想です。

・環境構築など、ある程度確立されている手順などはかなり正確に出力できると感じた

・図らずもヒューマンインザループ(HIL)のプロセスを体験できたことはよかった

・知らない言語ということもあり、抽象的なプロンプトになっているような気がする

・コーディングに特化したAIエンジンだとどうなるか気になるところ

最後の指摘の通り、今回はGitHub Copilotの使用をしていませんので、プログラミング用AIエンジンで実施するとどうなるか?は興味深いですね。

さて、もともとAIだけで実務をこなせるか?というトライに関しては、上手くいかないことを想定していました。(結果はOK)

ただ、プログラミングだと実際に動作するかどうかが明確になるので、間違いに気づけますが、結果が明確にならない場合は、AIの使いこなしには注意が必要だと感じました。